Anti-Air Missiles

Anti-Air Missiles

- ��INS��Inertial Navigation System�i�����q�@�V�X�e���j�ASARH��Semi Active Radar Homing�i���\�����[�_�[�ǔ��j�ABPDMS��Basic Point Defense Missile System�i��{�^�͖h��~�T�C���E�V�X�e���j�BIPDMS��Improved Point Defense Missile System�i��{�^�͖h��~�T�C���E�V�X�e���j�BNSSMS��NATO Sea Sparrow Missile System�iNATO�V�[�E�X�p���[�E�~�T�C���E�V�X�e���j�BVLS��Vertical Launch System�i�������˃V�X�e���j�BESSM��Evolved Sea Sparrow Missile System�i���W�^�V�[�E�X�p���[�E�~�T�C���E�V�X�e���j�BDL��Data Link�i�f�[�^�E�����N�j�BTVC��Thrust Vector Control�i���͕Ό�����j�̗�

- ���R���\���f�[�e�b�h�E���@���e�B�E�G�A�N���t�g�i�R�����F�A�j�Ёi�����C�Z�I���ЎP���X�^���_�[�h�E�~�T�C���Ёj��

- ���e���A�́A�A�����J�C�R���͍̊ڌ^�������n��~�T�C���ł���B�������n��~�T�C��SAM-N-6�^���X�̊J�����ŏI�ڕW�Ƃ����o���u���E�r�[�E�v���O���� Bumblebee program�̐��ʂ̈�ł���B�^���X�̊J�����A�������ł̗U���V�X�e����]�����邽�߂ɒ������������B�[�N���i�������������B�[�N�� Supersonic Test Vehicle: STV�ACTV-N-8�j���������ꂽ�B���̌��ʂ͗L�]�ł���A���G�ȃ^���X�̊J���ɂ͂���ɒ����N���������邽�߁ASTV���p�~�T�C���E�e���A�ɔ��W�����邱�Ƃ����肳�ꂽ�B�e���A�̔�s������1951�N�ɊJ�n����ASAM-N-7�Ƃ����ď̂����蓖�Ă�ꂽ�B�o�O����菜���̂ɐ��N������A�e���A�����p�����ꂽ�̂�1956�N�ł������B���Y��SAM-N-7�ŊJ�n���ꂽ���A�����E���h�̂̂��A�킸���ɉ��ǂ��ꂽSAM-N-7a�e���A1a�ɐ�ւ����A�܂��Ȃ��e���ABW-0�iBeam-riding, Wing-controlled, series 0�j�ƌĂ�鎖�ɂȂ����B���̋@�̂̓r�[���U���������̗p���A��s����ɂ͗����g�p�����B�A���K�j�[�E�o���X�e�B�N�X Allegany Ballistics�А��̌ő̔R���u�[�X�^�[��MW�P���b�O MW Kellogg�А��̌ő̔R���T�X�e�i�[�E���[�^�[ sustainer motor�𓋍ڂ��Ă����B�e���A1b�̓G���N�g���j�N�X���ăp�b�P�[�W���������@�[�W�����iAPL/Philco���v�j�ł��������A����͐��Y����Ȃ������B�܂��A�d�q�@��̍Đv�iBuOrd�Ў哱�A���g���[�� Motorola�Аv�j���s���ASAM-N-7c Terrier 1c���@�[�W�������a�������B���̕ώ�͂̂��Ƀe���ABW-1�ƌĂ�A��{�I��BW-0�Ɠ��������������@���G�[�V��������ʂ��邽�߂�SAM-N-7�̊�{���̂ɐڔ������g�p�����̂͒Z���ŁABW-1�̐��Y���ɔp�~���ꂽ�B����ȍ~�A�e���A�͒P��SAM-N-7�Ƃ��Ēm���i���ꂷ����قƂ�ǎg���Ȃ������j�A���̈����BW-0�ABW-1�i���̂ق��͌�q�j�Ƃ����ڔ����Ŏw�肳���悤�ɂȂ����B�e���A�̎��̃��@�[�W������BT-3�iBeam-riding, Tail-controlled, series 3�Bseries 2�̓��[�^�[�̉��ǂ̂��߂ɗ\��Ă������A����Ȃ������j�ł������B���̃~�T�C���͋@�̂��V�����Ȃ�A�嗃���Œ�X�g���[�L�ɒu���������A����ʂ������Ɉڂ��ꂽ�B��������̓~�T�C���̕q�����������コ�����BBT-3�͂܂��A���ǂ��ꂽ�������c���u�ƐV�������i�V�X�e���i�V�����T�X�e�i�[�ƒlj��̕⏕�ő̔R�����d�V�X�e���j������A��荂���Ŏ˒������̒������̂ƂȂ����B1954�N�ɍŏ��̃e�X�g���������A1956�N�ɉ^�p���J�n���ꂽ�B���̉��ǂɂ��ABT-3�͒������̖ڕW�ɑ��ėL���Ȃ��̂ƂȂ����B�e���ABT-3A�ƌĂ����nj^�́A�⏕���̓V�X�e���̔R�Ď��Ԃ������`���[�W�ƁA���[�R�Ď��̃T�X�e�i�[������A�~�T�C���̎˒���37,040���ɔ{���������BBT-3A�͂܂��A�n�Βn�i�Ί́j���[�h�Ō��ʓI�Ɏg�p�ł���ŏ��̃e���A�ł������BBT-3A(N)�͊j��������BT-3A�i�e���A�B��̊j�������@�[�W�����j�ŁA1kT��W-45-0�e���𓋍ڂ��Ă����B���̊J���X�e�b�v�́A�r�[�����C�h�U�����Z�~�A�N�e�B���E���[�_�[�E�z�[�~���O�ɕύX���邱�Ƃł������B�e���AHT-3��RIM-24�^�[�^�[�E�~�T�C���̑����̕��i���g�p���Ă���A���ꎩ�̂͊�{�I�Ƀu�[�X�^�[�Ȃ��̒Z�����e���A�ł������B1957�N�A�e���A�p�̃��[�_�[�E�z�[�~���O�E�V�X�e���́AXHW-1�Ɩ��t����ꂽ������̉����~�T�C���Ńe�X�g���ꂽ�B�ʎY�^HT-3��C�o���h�E���[�_�[�E�V�[�J�[ C-band radar seeker���g�p�����BSARH�U���͒���s�̕W�I�ɑ���~�T�C���̗L������啝�Ɍ��コ�����B1963�N�A�e���A�̑S��ނ͈ȉ��̂悤��RIM-2�V���[�Y�ɉ��̂��ꂽ�BSAM-N-7 BW-0��RIM-2A�BSAM-N-7 BW-1��RIM-2B�BSAM-N-7 BT-3��RIM-2C�BSAM-N-7 BT-3A/-3A(N)��RIM-2D�BSAM-N-7 HT-3��RIM-2E�B���ꂩ��킩��悤�ɁA��SAM-N-7�V���[�Y�̌ď̂ɂ́A���@���G�[�V�����������T�t�B�b�N�X�������g���Ă��Ȃ��B�Ō�̃e���A�́ARIM-2E�����ǂ���RIM-2F�ł���BRIM-2F��RIM-2E�̉��nj^�ŁA�T�X�e�C���E���[�^�[�Ɠd�����V�����Ȃ�A�˒���74,080���Ƃӂ�����2�{�ɂȂ����BRIM-2F��HTR-3�iHoming Terrier, Retrofit�j�Ƃ��Ăꂽ�B����ɁA�ő̓d�q��H�A���nj^ECCM�A���ڕW�\�́A�Ί͔\�͂̌���Ȃǂ̉��ǂ�������ꂽ�B������RIM-2E�~�T�C����RIM-2F�̕W���Ɉ����グ��ꂽ�BRIM-2�e���A�͖�8,000�����������ꂽ�̂��A1966�N�ɐ������I�������BRIM-2F�͏��X��RIM-67�X�^���_�[�hER�~�T�C���Ɏ���đ����A1980�N�㖖�ɍŌ�̃e���A���ޖ�����

| �S�� | ���a | ���� | ���� �d�� |

���i | �U�� | ���� | �e�� | �˒� | �L�� �ˍ� |

���l |

| 8.25�� �iRIM-2B�j |

1.02�� �iRIM-2B�j |

480.80kg �iRIM-2B�j |

2�i���ő̃��P�b�g | �r�[�����C�f�B���O+SARH | 12.19km �iRIM-2B�j |

��1956�N�^�p |

- �����C�Z�I���Ёi�����C�Z�I���E�e�N�m���W�[�Y�Ёj��

- ��1967�N10��21���A�C�X���G���C�R�쒀��Eliat�i���C�M���X�C�RZ���쒀��Zealous R.39�j�̌�������������������BPDMS�Ƃ��ċ}篐��Y�Ɉڂ��ꂽ�B���ˋ@�̓A�X���b�NSUM��Mk. 25 8�A�����ˋ@�𗬗p�A�ǐ����u�i�C���~�l�[�^�[�j�͎蓮������

- �����@���G�[�V������RIM-7E�i1967�N�A���j�ARIM-7F�ARIM-7H�i1973�N���琶�Y�BMk. 29 8�A�����ˋ@�B���nj^��IPDMS�B�ǐ����u�͂���H�^���玩���BNSSMS�u���b�NI�j�ARIM-7M/P�iMk. 29 8�A�����ˋ@�̑��AMk. 41�AMk. 48 VLS��������ˉ\�BRIM-7P�̌P���e��RTM-7P�j�ARIM-7R�iESSM�B���RIM-162�BMk. 41 VLS���甭�ˁj

| �S�� | ���a | ���� | ���� �d�� |

���i | �U�� | ���� | �e�� | �˒� | �L�� �ˍ� |

���l |

| 3.65�� | 0.20�� | 0.62�� | 1,351kg | �n�[�L�����[�Y��Mk. 58�ő̃��P�b�g | SARH | ��͎嗃 | WAU-17/B�֒e39.00�s | 25.94km | ��1976�N�^�p�iM�^�j |

- ���x���f�B�b�N�X�E�p�V�t�B�b�N�Ёi���n�l�E�F���Ёj��

- ���������͑�~�T�C���E�^���X�́ASAM-N-7/RIM-2�e���A��RIM-24�^�[�^�[�E�~�T�C���ݏo�����A�����J�C�R�̃o���u���r�[�E�v���O�����̍ŏI���ʂł���B�o���u���r�[�́A�����W�F�b�g�͂Ƃ����~�T�C������邱�Ƃ�ڕW��1944�N�ɊJ�n���ꂽ�B�����̊J���̓W�����E�z�v�L���X��w John Hopkins University�̉��p�����w���������s���AAPL��1945�N�ɃR�u���E�����W�F�b�g Cobra ramjet�������B�[�N�������n�߁A�₪��1948�N�ɑ�^��PTV-N-4 BTV�i�o�[�i�[�������B�[�N�� Burner Test Vehicle�j�ɂȂ������B�^���X�ɂ͈ꎟ�r�[�����s�U�����u�����ڂ���邱�ƂɂȂ��Ă���A1948�N�ɂ�CTV-N-8 STV�i�������������B�[�N�� Supersonic Test Vehicle�j�Œ������r�[�����s�������ꂽ�B���̃e�X�g�͔��ɗL�]�ŁASTV�͎��ۂɓƎ��̐�p�~�T�C���ł���SAM-N-7/RIM-2�e���A������SAM�Ƃ��ĊJ�����ꂽ�B�^���X�̍ŏI�����@��RTV-N-6 XPM�i��������~�T�C���j�ŁA1951�N��RTV-N-6a3�Ƃ��ď���s�ɐ��������B���̎��܂łɁA�^���X�͊C�R�ɂ����SAM-N-6�Ɩ������ꂽ�B�ŏ��̊��S�ȃ^���X����@�iXSAM-N-6�j��1952�N10���ɔ�s���A���̔N�̏I���ɂ�RTV-N-6a4�����@�ɂ���čŏ��̌}���ɐ��������B�~�T�C���̐��\�͊J�����ɉ��x�������グ��ꂽ���߁A�^���X���{�i�I�ɉ^�p���ꂽ�͓̂����̌v����10�N�߂��x�ꂽ1959�N�ɂȂ��Ă���ł������B�^���X�̐��Y�̓x���f�B�b�N�X�Ђ���_��҂ƂȂ����B�ŏ��ɉ^�p���ꂽ�^���X��SAM-N-6b�Ɩ������ꂽ�BSAM-N-6a�Ƃ����ď̂̏؋��͌������Ă��Ȃ����A����͂����炭�����J���i�K�ɂ����鉽�炩�̎b��I�ȍ\���Ɋ��蓖�Ă�ꂽ���̂ł��낤�BSAM-N-6b�́A�ő̔R�����P�b�g�E�u�[�X�^�[�ƃx���f�B�b�N�X�E�����W�F�b�g���g�p���Ď����I�ɔ�s�����B�^���X�̓r�[�����C�f�B���O beam-riding�ɂ���ĖڕW�ɗU������A�^�[�~�i���E�z�[�~���O terminal homing�ɂ̓Z�~�A�N�e�B���E�p���X���[�_�[�U�����g�p���ꂽ�B�^���X�̓����I�ȋ@�����̏��^�A���e�i�́ASARH�V�X�e���̎�M�@�ł������B���̃A���e�i�������Ȃ��^���X�E�~�T�C���́A�P���e���j�����~�T�C���ŁA�^�[�~�i���E�z�[�~���O�͎g�p����Ȃ������BSAM-N-6b�͒ʏ�e����HE�e�𓋍ڂ��Ă����B�r�[���U���ɂ���āA�^���X�͏��G�@���U�����邱�Ƃ��ł������A����͉������SAM��z�肵�ČP������Ă����p�C���b�g�ɂƂ��Ă͕s�����ȋ����ł������BSAM-N-6bW�́AW-30�j�e���i����2�`5kT�j�ȊO��SAM-N-6b�Ɠ���ł������B�j���������~�T�C���ɂ̓^�[�~�i���E�z�[�~���O�͕s�v�Ƃ���ASAM-N-6bW�̋@�̂ɂ͏��^��SARH�A���e�i�����ڂ���Ă��Ȃ�

| �S�� | ���a | ���� | ���� �d�� |

���i | �U�� | ���� | �e�� | �˒� | �L�� �ˍ� |

���l |

| 6.40�� �iRIM-8G�j |

2.79�� �iRIM-8G�j |

1,542kg �iRIM-8G�j |

�����W�F�b�g | �r�[�����C�f�B���O+SARH | 24.38km �iRIM-8G�j |

��1959�N�^�p |

- ���R���\���f�[�e�b�h�E���@���e�B�E�G�A�N���t�g�i�R�����F�A�j�Ёi�����C�Z�I���ЎP���X�^���_�[�h�E�~�T�C���Ёj��

- ���^�[�^�[�͒Z�E�������͑�~�T�C���ŁA��{�I�ɂ�SAM-N-7�e���AHT-3����u�[�X�^�[�E�X�e�[�W booster stage�����������̂ł���B�e���A�[�̃r�[���U���������Z�~�A�N�e�B���E���[�_�[�E�z�[�~���O�����ɒu�������錤���́A1951�N�ɂ͂��łɎn�܂��Ă����BSARH�U���́A����s�̖ڕW�ɑ��ėL���ȃ~�T�C���ƂȂ�B�܂��A���^�̊͑D�ɓ��ڂ��邽�߂ɁA���R���p�N�g�ȃ~�T�C���E�V�X�e������邱�Ƃ��v�����ꂽ�B�����̖ڕW�́A�V�������[�_�[�E�z�[�j���O�E�V�[�J�[�𓋍ڂ�����������̃e���A�E�~�T�C�����g�p���邱�ƂŒB�����ꂽ�B�^�[�^�[�E�~�T�C���̊J���_��́A1955�N�ɂ悤�₭���ꂽ�B�����[�����ƂɁA�^�[�^�[��SAM-N-n�̎w������A�~�T�C��Mk. 15�Ƃ��Ă̂ݒm���Ă����B1958�N�ɍŏ��̊��S�ȃ^�[�^�[���샔�B�[�N������s���A��������ȕ]�����Ԃ��o�āA�^�[�^�[��1962�N�ɉ^�p�J�n���錾���ꂽ�B1963�N�A�^�[�^�[�̊�{�I�ȃ~�T�C����RIM-24A�Ǝw�肳�ꂽ�BRIM-24A�́A�G�A���W�F�b�g Aerojet�Ђ�Mk. 1���[�R�Ď���d���͌ő̔R�����P�b�g�E���[�^�[�𓋍ڂ��Ă����B���x15.24���`15,240���A�˒�1.82km�`13.89km�Ŕ�s����ڕW�ɑ��ėL���ł������BRIM-24B���nj^�^�[�^�[ Improved Tartar�́A�V�����V�[�J�[�A�@�B�I�ɑ������郌�[�_�[����d�q�I�ɑ������郌�[�_�[�A���D�ꂽ�E���͂����e��������Ă����B�܂��A�V�������P�b�g�E���[�^�[���̗p���A�ő卂�x��20,000���ɁA�˒�������30km�ɐL�����BRIM-24B��1961�N����1963�N�ɂ����Đ��Y���ꂽ�BTRIP�iTartar Reliability Improvement Program�j�v���O�����̉��ő����̃~�T�C�������ǂ���ARIM-24C�Ƃ��ꂽ�BRIM-24C�́A�ő̓d�q��H�A���nj^ECCM�A���ڕW�\�͂Ȃǂ�����Ă���BRIM-24C��ITR�iImproved Tartar Retrofit�j�Ƃ��Ăꂽ�B�킸���ȏd�ʌy���ɂ��A����^�̃^�[�^�[�͍ő�˒����32.41km�ɐL�����B�S�Ẵ^�[�^�[�E�~�T�C���͗L���˒���18.28km�̊͑Βn�~�T�C���Ƃ��Ďg�p�\�ł������BRIM-24�~�T�C���́A�S�Ẵ��@�[�W�����Ŗ�2,400�������Y���ꂽ�B�A�����J�C�R�ł́A�^�[�^�[��RIM-66�X�^���_�[�hMR�~�T�C���ɒu���������

| �S�� | ���a | ���� | ���� �d�� |

���i | �U�� | ���� | �e�� | �˒� | �L�� �ˍ� |

���l |

| 4.72�� �iRIM-24B�j |

0.60�� �iRIM-24B�j |

594.20kg �iRIM-24B�j |

Mk. 27�ő̃��P�b�g | SARH | 19.81km �iRIM-24B�j |

��1962�N�^�p |

- ���W�F�l�����E�_�C�i�~�b�N�X�E�|���i�Ёi�����C�Z�I���ЎP���X�^���_�[�h�E�~�T�C���Ёj��

- ��SM-1MR�iStandard Missile 1 Medium Range�j�BYRIM-66A�̔�s�����J�n��1965�N�BRIM-66A�̓u���b�NI�`�u���b�NIV�ARIM-66B�̓u���b�NV�ARIM-66E�̓u���b�NVI������B�u���b�N�Y�̃T�u���@���G�[�V������RIM-66E-1/3/7/8������iE-3��E-8��SM-2�Ɠ���Mk. 115�e���j�B�ق��Ƀu���b�NVIA�iRIM-66E-5�j�ƃu���b�NVIB�iRIM-66E-6�j������

- �����˃V�X�e����Mk. 13�P�����ˋ@�AMk. 11�A�����ˋ@�AMk. 26�A�����ˋ@

| �S�� | ���a | ���� | ���� �d�� |

���i | �U�� | ���� | �e�� | �˒� | �L�� �ˍ� |

���l |

| 4.47�� | 0.34�� | 1.07�� | 562kg�iA�^�j 630kg�iB�^�j |

�G�A���W�F�b�gMk. 27�f���A���X���X�g�ő̃��P�b�g�iA�^�j �G�A���W�F�b�gMk. 56�f���A���X���X�g�ő̃��P�b�g�iB�^�j |

INS+�w��+SARH | ��̓t�B�� | 62.14�s�֒eMk. 51�icontinuous-rod warhead�j�iA�^�j �֒eMk. 90�iblast-fragmentation warhead�j�iB�^�j |

2.74km�`31.50km�iA�^�j 2.74km�`46.30km�iB�^�j |

19.81km�iA�^�j 24.38km�iB�^�j |

���u���b�NIII�@1967�N�^�p ���u���b�NIV�@1968�N�^�p ���u���b�NVI�@1983�N�^�p |

- ���W�F�l�����E�_�C�i�~�b�N�X�E�|���i�Ёi�����C�Z�I���ЎP���X�^���_�[�h�E�~�T�C���Ёj��

- ��SM-2MR�iStandard Missile 2 Medium Range�j�B�u���b�NI�iRIM-66C/D�j�ƃu���b�NII�iRIM-66H/J�j������A�u���b�NII�̓u���b�NI���S����0.254���������B�u���b�NII�̓u���b�NI�ɔ�ׁA�L���˒�����2.3�{�L�тĂ���BRIM-66D/J�̓^�[�^�[���ڊ͂̂��߂̃~�T�C���B

- �����˃V�X�e����Mk. 26�A�����ˋ@�AMk. 41 VLS�iRIM-66H�j

| �S�� | ���a | ���� | ���� �d�� |

���i | �U�� | ���� | �e�� | �˒� | �L�� �ˍ� |

���l |

| 4.75�� | 0.34�� | 1.07�� | 621kg | �G�A���W�F�b�gMk. 56�f���A���X���X�g�ő̃��P�b�g�i�u���b�NI�j Thiokol Mk. 104�ő̃��P�b�g�i�u���b�NII�j |

INS+�w��+SARH | ��̓t�B�� | 113.39�s�֒eMk. 115�iblast-fragmentation warhead�j | 2.74km�`164.59km | 24.38km�iC�^�j | ��1978�N�^�p�iC�^�A1983�N�܂Ő��Y�j ��1983�N�^�p�i�u���b�NII�j |

- ���W�F�l�����E�_�C�i�~�b�N�X�E�|���i�Ёi�����C�Z�I���ЎP���X�^���_�[�h�E�~�T�C���Ёj��

- ��SM-1ER�iStandard Missile 1 Extended Range�j

- �����˃V�X�e����Mk. 10�A�����ˋ@

| �S�� | ���a | ���� | ���� �d�� |

���i | �U�� | ���� | �e�� | �˒� | �L�� �ˍ� |

���l |

| 7.98�� | 0.34�� 0.45���i�u�[�X�^�[�j |

1.07�� 1.57���i�u�[�X�^�[�j |

1,342kg | �ő̃��P�b�g | INS+�w��+SARH | ��̓t�B�� | �֒e113.39kg | 6.40km�`73.15km | 24.38km | ��1970�N�^�p |

- ���q���[�Y��~�T�C���E�V�X�e���Y�Ёi�����C�Z�I���E�e�N�m���W�[�Y�Ёj��

- ��1975�N��F-14�̓��ڋ��~�T�C���AAIM-54�t�F�j�b�N�X�i���̉摜�j���͑�~�T�C���Ƃ��Ďg�p����v��B1978�N���Ɍv�撆�~

- ���W�F�l�����E�_�C�i�~�b�N�X�E�|���i�Ёi�����C�Z�I���ЎP���X�^���_�[�h�E�~�T�C���Ёj��

- ��SM-2ER�iStandard Missile 2 Extended Range�j�BRIM-67B��SM-2ER�u���b�NI�ƌĂ��B�u���b�NII/III/IIIA/IIIB�Ƃ���B���͕Ό�����@�\��L���郆�i�C�e�b�h�E�e�N�m���W�[�А��ő̔R�����P�b�g�E�u�[�X�^�[Mk. 72��t������RIM-67B��SM-2ER�u���b�NIV�Ƃ��ăC�[�W�X�͂ʼn^�p������C�����Ώ��̒e���~�T�C���h�q�p�ƈʒu�Â����Ă���RIM-156A�Ƃ��Ă��i�ĊC�R�͓����ARIM-66��RIM-67�ɑ����u���b�NIV�~�T�C����RIM-68A�Ƃ����ď̂�v�����Ă����B�������A1960�N��̕ċ�R�v���W�F�N�g��AIM-68�Ƃ������̂͂Ƃ����ɃL�����Z������Ă������̂́A�Â��v�ԍ����ė��p���邱�Ƃ͋K����F�߂��Ă��Ȃ��B���̂��߁A���̗v���͋p������A�����RIM-156A�Ƃ����ď̂����蓖�Ă�ꂽ�BSM-2ER�u���b�NIV��RIM-67E�Ǝw�肳��Ă��邱�Ƃ���������������悤�����A����͐������Ȃ��B���������ARIM-67E�͍ŏI�I��RIM-156A�̖����@�����蓖�Ă���O�̈ꎞ�I�Ȏb�薽���ł������j�BRIM-156B SM-2ER�u���b�NIVA�́A�C�R�n��e���~�T�C���h�q�iNavy Area Theater Ballistic Missile Defense: NATBMD�j�V�X�e���i���w�e���~�T�C���h�q lower-tier ballistic missile defense�j�̃~�T�C���\���v�f�ƂȂ�悤�v�悳�ꂽ���A�u���b�NIV�̑S�Ă̑��\�͂��ێ����Ă����B�f���A�����[�h�������g���A�摜�ԊO���iRadio Frequency, Imaging Infrared: RF/IIR�j�V�[�J�[�𓋍ڂ��A�A�b�v�O���[�h���ꂽMK 125�e���p�b�P�[�W�������A��TBM�C���̂��߂ɋ������ꂽ�������c������Ă����BRIM-156B�́ATBM�ǐՔ\�͂�lj��������nj^�C�[�W�X����V�X�e�� modified AEGIS weapons system�ƂƂ��Ɏg�p�����\��ł������B��s������1994�N�ɊJ�n����A1997�N1���ɂ͒e���~�T�C���iMGM-52�����X�E�^�[�Q�b�g�j���u���b�NIV A�~�T�C���ɂ���ď��߂Č��Ă��ꂽ�BRIM-156B�̋Z�p�E�����J���iEngineering and Manufacturing Development: EMD�j�i�K��2001�N12���܂ő����ANATBMD�v��S�̂��L�����Z�����ꂽ�B�����̌v��ł́A�����^�p�\�́iInitial Operational Capability: IOC�j��2003�N�Ƃ���Ă���

- �����˃V�X�e����Mk. 41 VLS

| �S�� | ���a | ���� | ���� �d�� |

���i | �U�� | ���� | �e�� | �˒� | �L�� �ˍ� |

���l |

| 7.98�� | 0.34�� 0.45���i�u�[�X�^�[�j |

1.07�� 1.57�� �i�u�[�X�^�[�j |

1,342kg | �ő̃��P�b�g | INS+�w��+SARH | ��̓t�B�� | �֒e113.39kg | 6.40km�`182.88km | 24.38km | ��1981�N�^�p |

| �S�� | ���a | ���� | ���� �d�� |

���i | �U�� | ���� | �e�� | �˒� | �L�� �ˍ� |

���l |

| 6.55�� �i�u�[�X�^�[�j |

0.34�� 0.53���i�u�[�X�^�[�j |

1.56�� �i�u�[�X�^�[�j |

1,451.49kg | �ő̃��P�b�g | INS+�w��+SARH | ��̓t�B�� | �֒e113.39kg | 240.76km | 33.52km | ��RIM-156A ���e����Mk. 125���j�j�� |

- ���W�F�l�����E�_�C�i�~�b�N�X�Ёi�����C�Z�I���ЎP���X�^���_�[�h�E�~�T�C���Ёj��

- ���A�����J�ƃh�C�c�������J��

- �����˃V�X�e����21�A�����ˋ@Mk. 49�B���@���G�[�V�����̓u���b�N0�iRIM-116A�j�ARIM-116B�u���b�N1�i1993�N�ɊJ���J�n�A2000�N�ɐ��Y�J�n�j�A�u���b�N1A�ARIM-116C�u���b�N2�i�J�����j

| �S�� | ���a | ���� | ���� �d�� |

���i | �U�� | ���� | �e�� | �˒� | �L�� �ˍ� |

���l |

| 2.79�� | 0.12�� | 0.43�� | 73.5kg | �ő̃��P�b�g | PRH+IRH | ��̓J�i�[�h | �֒e11.33kg | 9.26km | ��1992�N�^�p |

- �����C�Z�I���Ёi�����C�Z�I���E�e�N�m���W�[�Y�Ёj��

- ��RIM-156A SM-2ER�iStandard Missile 2 Extended Range�j�u���b�NIV���x�[�X�ƂȂ��Ă���B3�i�̃��P�b�g�ʼn����㏸�A4�i�ڂŌy�ʑ�C���O���ˑ́iLEAP�j�Ƃ����^���G�l���M�[�ŖڕW�j��B�u���b�NI�iRIM-161A�j/IA�iRIM-161B�j/IB�iRIM-161C�j/IIA�iRIM-161D�j/IIB�ւƔ��W���Ă���

| �S�� | ���a | ���� | ���� �d�� |

���i | �U�� | ���� | �e�� | �˒� | �L�� �ˍ� |

���l |

| 6.55�� | 0.53�� �i1�i�ځj 0.35�� �i2�A3�i�ځA�u���b�NI�j 0.53�� �i2�A3�i�ځA�u���b�NII�j |

1.57�� | 1,500kg | �ő̃��P�b�g | INS+GPS+SARH+IRH | ��̓J�i�[�h+���͕Ό� �iLEAP�j |

�y�ʑ�C���O���ˑ� �iLEAP�j |

��700km �i�u���b�NI�j ��2,500km �i�u���b�NII�j |

��500km �i�u���b�NI�j ��1,500km �i�u���b�NII�j |

��1999�N�^�p |

- �����C�Z�I���Ёi�����C�Z�I���E�e�N�m���W�[�Y�Ёj��

- ��RIM-7�V���[�Y�ɂ͂Ȃ��͏ォ��̃A�b�v�����N�ɂ�钆�Ԋ��ǐ��U���̃A�b�v�f�[�g�@�\�̂ق��A�x���ƎˁA�Ԍ��ƎˁA�S���ԗU���ȂǖڕW����ɉ����đI���ł���V�����쓮���[�h��

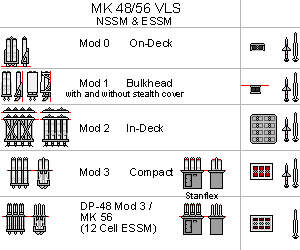

- �����˃V�X�e����Mk. 29�����^8�A�����ˋ@�AMk. 41 VLS�AMk. 48 VLS�BMk. 41 VLS�ł�4����1�p�b�N�ɂ܂Ƃ߂�1�Z���ɑ��U�A1�������˂ł���

| �S�� | ���a | ���� | ���� �d�� |

���i | �U�� | ���� | �e�� | �˒� | �L�� �ˍ� |

���l |

| 3.66�� | 0.203�� �i�O���j 0.254�� �i�㕔�j |

280kg | �ő̃��P�b�g | INS+DL+SARH | ��̓J�i�[�h+TVC | �����j�Ќ^�e��39kg | 30km�`50km | ��2004�N�^�p |

- �����C�Z�I���Ёi�����C�Z�I���E�e�N�m���W�[�Y�Ёj��

- ���ĊC�R��RIM-156B/SM-2�u���b�NIVA���e���~�T�C���h�q�iTheater Ballistic Missile Defense: TBMD�j�~�T�C���́A2001�N12���ɃL�����Z�����ꂽ�BRIM-156B�͓I�ȑ��iAnti-Air Warfare: AAW�j�\�͂����\��ł��������߁A����͊C�R�̏����̒������h�Y�ɐ��ݓI�ȃM���b�v���c�����B�����ŁASM-2�u���b�NIVA�ɑ���\���̂���~�T�C������������Extended Range AAW Missile: ERAM�v���O�������J�n���ꂽ�B���̌��ʁARIM-156A/SM-2�u���b�NIV�~�T�C���ɁAAIM-120C-7 AMRAAM���~�T�C���̃A�N�e�B���E���[�_�[�E�V�[�J�[��[���U���p�ɒlj������A�����I��RIM-156A/SM-2�u���b�NIV�~�T�C���ł���X�^���_�[�h�E�~�T�C��6�iSM-6�j���a�������B���̃V�[�J�[�̂��߁AERAM�Ƃ������̂͂��̂̂��AExtended Range Active Missile�Ƃ����Ӗ��ɍĒ�`���ꂽ�B2008�N2���AERAM�͐�����RIM-174A�Ɏw�肳�ꂽ�B2004�N9���A���C�Z�I����SM-6��7�N�Ԃ̃V�X�e���J���E���iSystem Development & Demonstration: SDD�j�t�F�[�Y�̊J���_����l�������B2005�N���̎��_�ŁA�ŏ���ERAM��s������2007�N�㔼�Ɍv�悳��A2009�N�ɒ�\�Z�������Y�iLow-Rate Initial Production: LRIP�j���J�n����A2010�N�܂łɏ����^�p�\�́iInitial Operational Capability: IOC�j���B�����ꂽ�B2008�N6���ARIM-174A�~�T�C���ɂ�閳�l�@�̌}�������߂Đ��������B2009�N9���A���C�Z�I����SM-6�~�T�C���̍ŏ���LRIP�_����l�������BSM-6�̐��\�G�����F���[�v�Ɋւ����̓I�ȃf�[�^�͌��\����Ă��Ȃ����A�@�̂Ɛ��i�V�X�e����RIM-156A�Ɠ����ł��邽�߁A�d�l�͔��ɗގ����Ă���Ɛ��肳���B���C�Z�I���͂܂��ASM-6�͊C��x�[�X�̏I���e���~�T�C���h�q�V�X�e���Ƃ��ċ@�\���邱�Ƃ��ł���Ǝ咣���Ă���

![]()

��AIM-120�A�����[���iAMRAAM�j

��PACIFIC OCEAN (Oct. 24, 2023) - The littoral combat ship USS Savannah (LCS-28) launches an SM-6 missile from a containerized launching system at a designated target during a live-fire demonstration in the eastern Pacific Ocean, Oct. 24, 2023. The exercise demonstrated the modularity and lethality of Littoral Combat Ships and the ability to successfully integrate a containerized weapons system to engage a surface target. The exercise will inform continued testing, evaluation and integration of containerized weapons systems on afloat platforms. (U.S. Navy photo)

| �S�� | ���a | ���� | ���� �d�� |

���i | �U�� | ���� | �e�� | �˒� | �L�� �ˍ� |

���l |

| 6.55�� �i�u�[�X�^�[�j |

0.34�� 0.53���i�u�[�X�^�[�j |

1.56�� �i�u�[�X�^�[�j |

1,496.85kg | �ő̃��P�b�g | INS+�w��+SARH | ��̓t�B�� | �֒e113.39kg | 240.76km | 33.52km | ���e����Mk. 125���j�j�� |

�t�����������@25�^01�^01