Battle Report

Battle Report

| アイコン | 意味 |

| 戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |

| 戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |

| 映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |

| 参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |

| インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |

| 不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |

- ※

1989年に海軍歴史センターが纏めた報告「Operational Experience of Fast Battleships; World War II, Korea, Vietnam」および、

月刊「丸」1993年2月号から1995年5月号に連載した「戦場別/アメリカ高速戦艦ウォー・ヒストリー」より

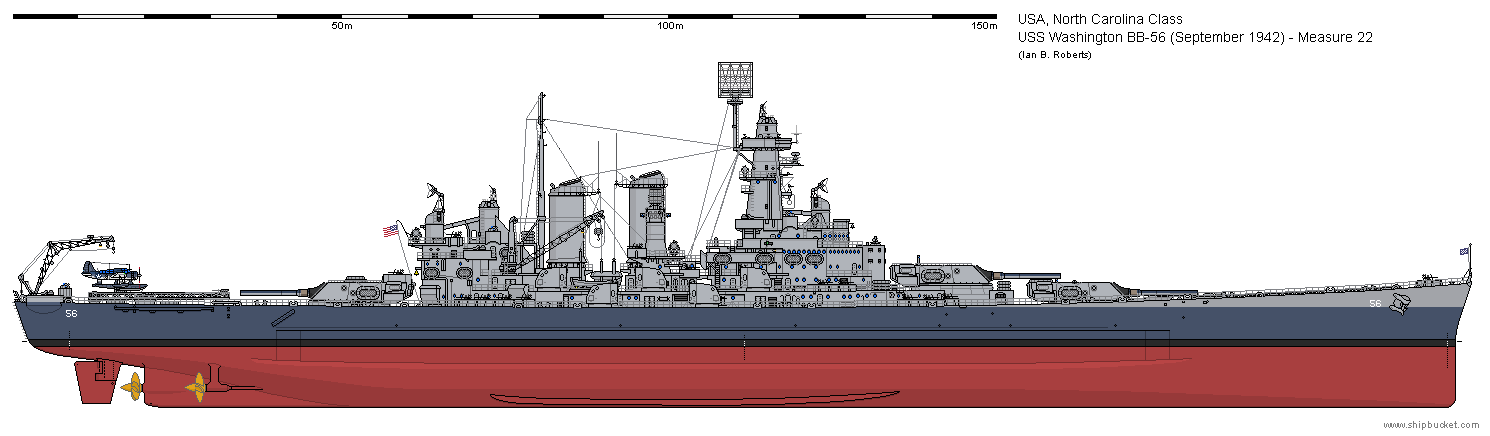

1943年12月 ワシントン Washington(BB-56) の戦闘報告 |

[味方の水上部隊について] 砲撃部隊(第50.8.1任務群 Task Group 50.8.1)と空母部隊(第50.8.5任務群 Task Group 50.8.5)に関し、会議に出席した士官に所在が伝達。レーダーで監視し、その所在を確認すべきことが必要 [時間] 砲撃開始時間において、各種の見張りを確保 [味方水上部隊の所在位置] 2つの任務群が離隔するにつれ空母部隊(第50.8.5任務群)は目視およびレーダー監視の域内にとどまり、砲撃部隊の西および北西に位置する [敵の所在について] 敵水上部隊と快適する公算はないが、敵航空部隊がもし砲撃前に発進していれば中程度の攻撃を受ける見込み [主砲射撃について] 主砲射撃は全て間接照準でその方法は次の通り。艦の航路が射撃盤にインプットされる。この場合、チャートが1インチとなる縮尺。陸軍の地域図の写真が投影され、あらかじめ選択されていたレーダー、および目視による照準点を示しつつ、艦の航跡と照合。大型の偏流測定器が36,000ヤードの射程まで航跡を拡大することになる。カンティレヴァー埠頭 Cantilever Pierが出現した時、2番指示器(後部砲塔用の指示器)が埠頭を照合させ、それ以降のトラッキングは目視とレーダー測距の双方を使用。照準点は、砲撃前に目標地域に収め得るように統制、同時に敵の主要な施設をその地域内に集中されていた。目標に対する斉射はあらかじめ設定されており、新たな射距離と偏差値の導入は、斉射間に使用された測距儀によるもの。状況を示してみると、次のようになる。測距手が照準参考点Rを設定、2斉射をT1に撃ち込む。初弾は120ヤード上げの弾着を示し、A点の左50ヤードとなる。第2斉射はA点に指向されたが、A点とB点の中間点が推定上の目標となった。T1からこの中間点に至るまで2斉射を必要とした。第2目標T2に移す間、T2との相関関係を示すC点が設定。照準参考の距離スケールのゼロ点を得ることによって得られた。目標の高さに対応する弾道修正および、通常弾の高度に対応する修正は計算機に導入、弾着点計算機で弾着点修正値をはじき出した。この方法により、以後の斉射における弾道修正はノブ knobを回すだけで実施された。2番指示器 Director Twoがカンティレヴァー埠頭を指向している間、1番指示器 Director Oneに測距手からの数値が導入された。指示器の視野は非常に広く目標地域全域とカンティレヴァー埠頭の双方を見ることが出来るも黒煙の発生により、弾着に関する情報を得ることができなかった |

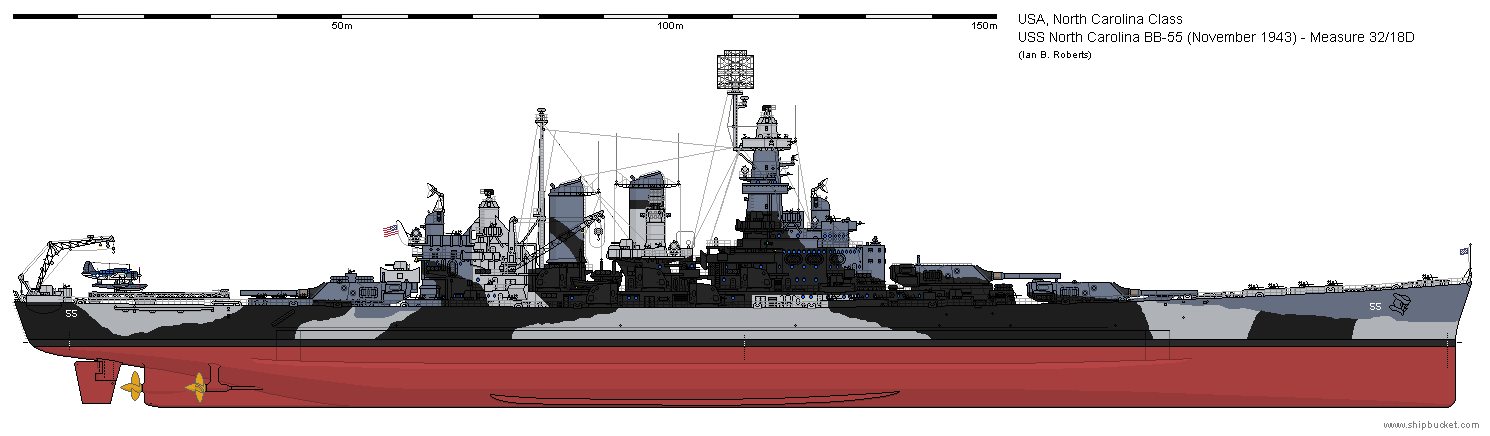

↑Image courtesy of Shipbucket.

1943年12月 ノース・カロライナ(BB-55) の戦闘報告 |

0645--各砲塔では砲戦訓練が開始、砲塔内に通常弾を揚弾する事が開始 0648--1番指示器がカンティレヴァー埠頭をレーダーで識別、測距手が目標のトラッキングを開始 0650--時間評定が行われ、艦の位置のプロッティングが開始 0655--各砲塔に対して砲弾装填が令せられた。目標までの距離は約30,000ヤード 0702--第1斉射が発射。第2斉射が目標地域より400ヤード手前の海中に弾着。第3斉射は崖の上の砲台に指向 第22斉射を終えた時、各砲塔では再装填を行っている間、砲撃点のチェックが行われ、約40秒間を要した。修正を実施し、第26斉射以降、観測機から目標は黒煙と土煙に覆われているとの報告が入った。砲術長は目標を破壊したものと信じている。3斉射後、弾着点は次第に上にあがり、目標地域に入った 0733--砲撃を停止 [主砲の精度について] 一般的にみて、主砲の精度は抜群であった。46.2秒という斉射間隔は、第1斉射から第22斉射まで持続、第23斉射の発射間隔は37秒となった。砲塔員達は、この斉射間隔を持続するのに問題は生じなかったと報告。また第25斉射から第37斉射までの間、発射間隔は29.5秒となり、ある砲では15秒が記録された [両用砲の精度について] 5インチ砲は、主砲の砲撃開始時間の1分後に、A地点から17,000ヤードの射距離で砲撃を開始するよう計画されていたが、実際には主砲射撃開始時間から20分後、射距離16,000ヤードであった。8基の5インチ砲の斉射は15秒間隔。第1斉射はグリッド01の地点で、ここは海面となっており、大きな水煙が観測された |

Update 25/03/22